この日のためにライトアップ! 夜の「六華苑」で、松尾流がもてなす夜のお茶事体験 |三重・桑名

国指定重要文化財であり、明治・大正期を代表する貴重な建築物「六華苑」が、この日のためにライトアップ。普段は見学できない“夜の六華苑”で、始祖・辻玄哉(つじげんさい、生年不詳~1576年)から始まる茶道「松尾流」による夜のお茶事を体験します。一服のお茶をより一層おいしく味わうために用意された、桑名の贅と心を尽くした「懐石 一ノ」での懐石料理から、松尾流第12代家元・妙玄斎宗典宗匠に伺った茶の湯の愉しみ方まで、特別な一夜をレポートします。

-

「お茶をよりおいしく飲んでいただきたい」という心遣いから生まれた、本物の茶懐石

ゲストを魅了する、一の鳥居を借景とするオープンキッチン

亭主とゲストが盃を交わす「千鳥の盃」とは?

ライトアップされた「六華苑」で、夜のお茶事を体験

「一の間」で、静寂を愉しむ「濃茶席」

庭での中休憩をとり、「二の間」で、会話を愉しむ「薄茶席」

「お茶をよりおいしく飲んでいただきたい」という心遣いから生まれた、本物の茶懐石

七里の渡しの船着場に佇む 「伊勢国 一の鳥居」。かつて、東国から来た旅人たちは、東海道唯一の海路である宮の渡し(愛知県名古屋市熱田区)から桑名の渡し(三重県桑名市)を舟で渡り、この鳥居をくぐって伊勢国に入ったため、伊勢国東の玄関口の象徴でもある

もともと「お茶をよりおいしく飲んでいただきたい」という心遣いから、茶の湯が沸くまでの間、軽食やお酒でもてなしたことから浸透していった「茶懐石」。この日は、19:30始まりの「六華苑」での後座(夜のお茶事の濃茶席・薄茶席)に合わせて、17:00から【懐石 一ノ】で少し早めの夕食をいただきます。

-

大きな窓から凛とした鳥居の姿と揖斐川(いびがわ) を臨む、カウンター席

-

陳皮など数種の漢方薬を原料に、焼き塩で味付けした『御香煎(おこうせん)』

伊勢国 一の鳥居の傍に位置する【懐石 一ノ】。まず、ウェルカムドリンクのような意味合いのある御香煎(おこうせん)を一服してから、心を整えカウンター席に着席。御香煎は、例えるならば淡い昆布茶のような香味が、喉の通りをすぅっと整えてくれる感覚です。

ゲストを魅了する、一の鳥居を借景とするオープンキッチン

-

松尾流第12代家元・妙玄斎宗典宗匠

-

舞茸ご飯、里芋の吸い物、皮剥(かわはぎ)で構成された折敷膳

懐石コースは、松尾流第12代家元妙玄斎・松尾宗典宗匠が運び出す折敷膳から始まります。

-

炭火焼で香り高く焼き上げられた松茸

-

『煮物椀』は、松茸が添えられた蛤真薯(しんじょ)

桑名の名産「蛤」を松茸と合わせたお椀や、戻り鰹の炙りなど旬の味覚を、目で、舌で、楽しませてくれます。

-

皮目をパリッと焼きつけた戻り鰹

-

『炙り』は、醤油のジュレが添えられた戻り鰹

さらにゲストを魅了したのは、一の鳥居を借景とするオープンキッチン。躍動感ある手元の写真を収めようと、ツアー参加メンバーも興奮気味に撮影します。

-

汽水域ならではの豊富な水産物を誇る桑名をはじめ、三重の豊かな食材を、美しい景観とともに

-

『焚き合わせ』は菊花蕪煮 鴨射込み

コース中盤となるメイン料理は、伊勢湾で獲れたアワビと、三重県が誇る美熊野牛ロース。

-

『焼き物』は、生きたまま運ばれてきた伊勢湾産の活アワビ

-

程よい歯応えに鮮度のよさが伺えるアワビは、海の香り豊かな肝ソースで

-

三重県熊野市「岡田牧場」でのみ育つ希少な美熊野牛

-

1時間火入れした美熊野牛ロースは、クリアな肉汁が溢れる柔らかな赤身

亭主とゲストが盃を交わす「千鳥の盃」とは?

【懐石 一ノ】の料理長は、 京都の料亭で修行後、地元・桑名を盛り上げたいと凱旋帰郷した実力派

プレミアムツアーは通常のコースと異なり、4~5時間かけてゆっくりと行われる“夜のお茶事”を愉しむために、特別に仕立てられた懐石料理。コースの始まりはまだ明るかった空も、夕暮れ時には刻々とその表情を変え、昼と夜の狭間にあるこの美しい瞬間は、日常の喧騒を忘れさせ、心を静める特別な時間です。

-

『箸洗』は、秋に旬を迎える零余子(むかご)のお吸い物

-

『八寸』は、子持ち鮎の時雨煮と、栗の唐揚げ

会席料理では前菜にあたる『八寸』も、 茶懐石では、終盤に亭主と客人が盃を交わす際に供される料理を指します。懐石の途中で、亭主である御家元・妙玄斎宗典宗匠と、客人それぞれが盃を酌み交わしていく「千鳥の盃」を体験。

亭主が客人にお酒を注ぐと、客人からも亭主に一献注ぐ。亭主を介して、亭主と客人がお互いに盃を酌み交わしていきます。盃を飲み干し、同じ盃を参加者全員で回していく「千鳥の盃」。(本ツアーでは、盃は各自別の物を使用)亭主は各人と飲み交わすため、松尾さんの酒豪ぶりに皆が驚かされる

-

『お食事』は、いくらの炊き込みご飯

-

赤出汁、香の物。最後に柿とシャインマスカットの『水物』が運ばれ、初座(懐石)は終了

辺りも真っ暗になった19時。【懐石 一ノ】で初座(懐石)を終え、この日のためだけにライトアップされた堤防を、行灯で足元を照らしながら「六華苑」へ。

【懐石 一ノ】行灯を手に、【懐石 一ノ】から「六華苑」までは、徒歩で約10分

ライトアップされた「六華苑」で、夜のお茶事を体験

通常は日中のみ開館する「六華苑」が、プレミアムツアーのためだけにライトアップ

今回のプレミアムツアーの目玉とも言える、夜のお茶事「夜咄」の後座(ござ)へ。会場となるのは、山林王として知られた実業家の二代目諸戸清六の新居として明治44年(1911年)に着工、大正2年(1913年)に竣工された「六華苑」。約18,000 ㎡の広大な敷地に、洋館と和館、蔵などの建造物群(国指定重要文化財)と、池泉回遊式日本庭園(国指定名勝)で構成されています。また、洋館を設計したのは、明治16年(1883年)国賓や外国の外交官を接待するために外国との社交場として建設された「鹿鳴館」の設計で知られるイギリス人建築家ジョサイア・コンドルです。明治・大正期を代表する貴重な建築物がライティングを受けて、幻想的な雰囲気に包まれていました。

-

一階「客間」。山林王として知られた実業家、二代諸戸清六の新居として明治44年(1911年)に着工、大正2年(1913年)に竣工された「六華苑」

-

ツアー参加者には、お茶席に必要な懐紙と扇子、楊枝(菓子切)、懐紙入れなどが用意されている

一階の「客間」で、席入り(せきいり)のレクチャーを受けるとともに、白い靴下に履き替えるなど、身支度を整えます。例えば、携帯電話の音が鳴らないように設定したり、茶器を傷つけぬよう装飾品(時計や指輪、ネックレス、イヤリング・ピアス)を外したり、長い髪の毛は束ねたりといった、お茶席へ入るための身支度です。

「一の間」で、静寂を愉しむ「濃茶席」

身だしなみと心を整えたら、「濃茶席」が行われる、和館の「一の間」へ。上質な抹茶をたっぷり使用し、少量の湯で練る濃茶は、濃厚で強い旨みと香りが特長です。

-

国の重要文化財に指定されている和館の「一の間」

-

蝋燭の灯りの中でお茶事を愉しむ「夜咄」

今回体験する夜の茶事「夜咄(よばなし)」とは、夜の長い炉(ろ)の時期(秋~冬)に、日が暮れてから蝋燭の灯りのみで行われるお茶事のこと。 昔から夜長を楽しむためのお茶事として行われていたそう。

濃茶とともに供された和菓子は、桑名の「御菓子処 和(かず)」による季節の上生菓子

始祖・辻玄哉(つじげんさい、生年不詳~1576年)から始まる松尾流第12代家元・妙玄斎宗典宗匠によるお手前で、お濃茶をいただきます。濃茶席では、お茶をいただくまで、会話は禁物。静寂と柔らかな蝋燭の灯りの中でいただくお濃茶は、じっくりと味わうことができ、言葉のない時間が不思議と心地よく感じられます。

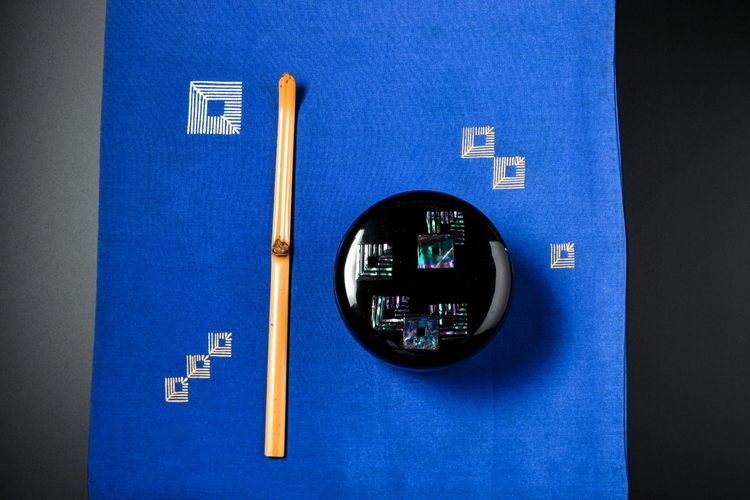

一つ一つの作法に魅せられる、家元のお手前。濃茶席で用いられる器や茶道具は、重厚感のあるものを使用するそう。濃茶の器は、「楽家」六代・左入さんが作陶され、妙玄斎宗典宗匠の八代前にあたる松尾流御家元が「松乃友」と銘を付けたお茶碗

庭での中休憩をとり、「二の間」で、会話を愉しむ「薄茶席」

中庭から見た「六華苑」

濃茶席が終了すると、「中立(なかだち)」に入り、一時部屋を出て、庭で休憩。その後、鳴物の音とともに「二の間」へ移動して、「薄茶席」へ席入りします。

濃茶席と打って変わり、薄茶席は会話を愉しんでもよいとされるため、先程までの緊張もほぐれ、御家元・妙玄斎宗典宗匠としばらく語らいの時を過ごします。

-

和館の「二の間」

-

薄茶とともに供された和菓子は、桑名の「花乃舎」による季節の半生菓子。お茶碗は、茄子色をイメージした「老茄子(おいなす)」

「足も崩して構いませんよ」と意外にも感じられる御家元・妙玄斎宗典宗匠の一声。では、「お茶席を愉しむうえで、最低限守らねばならないこととは?」

「私にとって茶器や道具だけはとても大切なものなので、同じように大切に扱ってくだされば、基本的に難しいルールはないと思っていただいて大丈夫です。茶器を高く持ち上げたり、片手での扱いは、咄嗟に落としてしまわないかと不安になりますし、指輪やネックレスは茶碗にあたって割れてしまう危険があります。“亭主を不安にさせない”というマナーだけ守ってくだされば、問題ありません」

亭主は客人を慮り(おもんぱかり)もてなし、また客人も亭主を慮る(おもんぱかる)。「お互いに慮る」茶の湯の世界を少し垣間見ることができた時間でした。

薄茶の茶道具。棗(なつめ)には、松尾流の紋が青貝で施されている

国の重要文化財に指定されている貴重な空間で、御家元による直々の“おもてなしのフルコース”と夜のお茶事「夜咄」を通して、長い夜を愉しむ本プレミアムツアー。贅を尽くした懐石料理から始まり、ライトアップされた堤防や、普段は見られないフォトジェニックな「六華苑」を鑑賞したことで、お祭りのような高揚感を感じた前半。一転して、一服のお茶に込められた慮る心や、しみじみとした風情を感じ、精神的な深い充実感を感じると共に、記憶に深く刻まれる一夜となりました。

この記事を作った人

撮影/板橋史裕 取材・文・構成/藤井存希

-

銀座・有楽町食トレンド デート・会食 グルメラボ

銀座、大人の“上質”を嗜むひととき|「交詢ビル DINING & STORES」レストランの魅力

-

銀座食トレンド

銀座の人気薪火ダイニング【GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-】、「三井ガーデンホテル銀座築地」最上階で、炎と香りの美食を。

-

奈良県旅グルメ

[終了]【日本橋ゆかり】野永喜三夫シェフがメニューを考案、奈良・吉野町の味覚を堪能できる「奈良吉野山」食のポップアップイベント開催

-

横浜食トレンド

都会の真ん中で! 港風を感じる屋上ビアガーデン「モアーズ BBQビアガーデン」|横浜モアーズ屋上

-

桜木町食トレンド

横浜みなとみらいの夜景が一望できる【HUB桜木町クロスゲート店】ルーフトップビアガーデン2025|桜木町

-

大阪府食トレンド

大阪・なんばでごはんを食べるなら! なんばダイニングメゾン内のオススメのお店9選|大阪

-

大阪府食トレンド

大阪・なんばでごはんを食べるなら! なんばダイニングメゾン内の和食店10選|大阪

-

全国食トレンド

味の素グループ 2025春季 新製品発表会|「Cook Do®」極(プレミアム)やきょうの大皿などの人気シリーズに新製品が登場

-

全国食トレンド

米の旨みを引き出した、料理と濃厚にとろけあう食中酒 松竹梅白壁蔵「然土(ねんど)」| 3月4日より受注販売を開始

-

富山県旅グルメ

寿司を起点に、港町・氷見のグルメを巡る1泊2日の旅|富山県氷見市