浅草馬道、土手の【中江】で桜肉の馬力を試す/お江戸グルマンディーズ 一話

現代に残る江戸の食にまつわる歴史と文化を探訪する連載、お江戸グルマンディーズ。記念すべき第一回、北の遊里と謳われた新吉原にほど近い、桜鍋の【中江】の暖簾を潜る。

お江戸グルマンディーズを記すにあたって

老舗とは、江戸から東京へと続いてきた市井の暮らしの延長にある美意識の粋であり、客に尽くす礼を重んずる達引を残す店をいうのではないか。時代が変われど、ひたすら純粋に、それを体現するのが老舗の暖簾であり、一つ事を貫き通す所作である。

お江戸グルマンディーズ(※)では、急速に失われつつある町の景観や佇まいと、そうした掛け替えのない老舗の味覚と矜持を追い続けていく。

※ グルマンディーズとは、仏語で大食漢の食道楽、食いしん坊、ご馳走などの意味。

一葉も記した見返り柳見ゆる日本堤の老舗を目指す

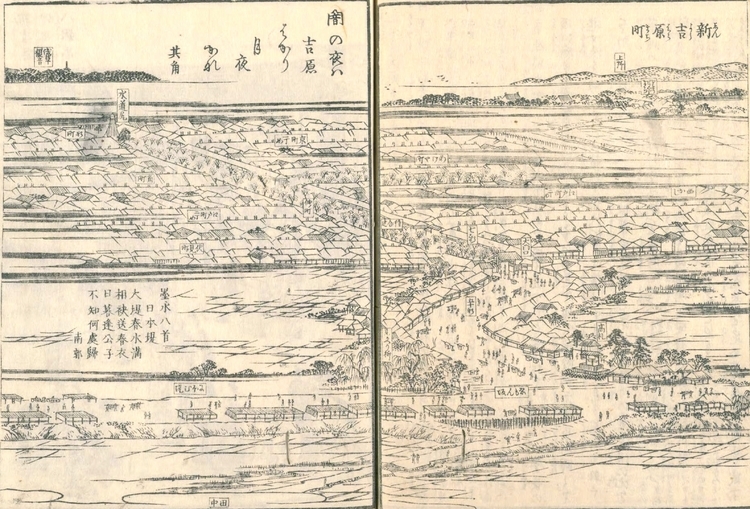

『江戸高明会亭尽 新吉原衣紋坂日本堤』広重画帖 *

「廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お歯ぐろ溝に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行来にはかり知られぬ全盛をうらなひて、・・」と続く、あまりにも有名な樋口一葉『たけくらべ』の一節。

最近でこそ、馬食は市民権を得てきたけれど、ひと昔前までは大衆食とは言い難い代物であった。ましてちょいと気の利いた店なら馬刺しこそ出てこれど、桜鍋となるととんとお目にかかれない貴重なもの。そんな桜鍋を食すべくお江戸グルマンディーズ連載の初回、その見返り柳にほど近い、浅草馬道は桜鍋の老舗、土手の【中江】の暖簾をくぐった。

-

-

土手の名店 桜鍋【中江】/上

新吉原の六代目見返り柳/左

明暦三年の大火がきっかけになり将軍家の意向もあって、今の人形町から浅草は千束村、その名の通り田んぼのど真ん中に移転してできた遊里「新吉原」。徳川家(江戸の庶民は親しみを込めて“とくせん様”と呼んだ)のお城から北の方角にあったため、北里とも言われた。当時は荒涼とした野っ原と田地ばかりが広がり、切絵図も発行されていない。

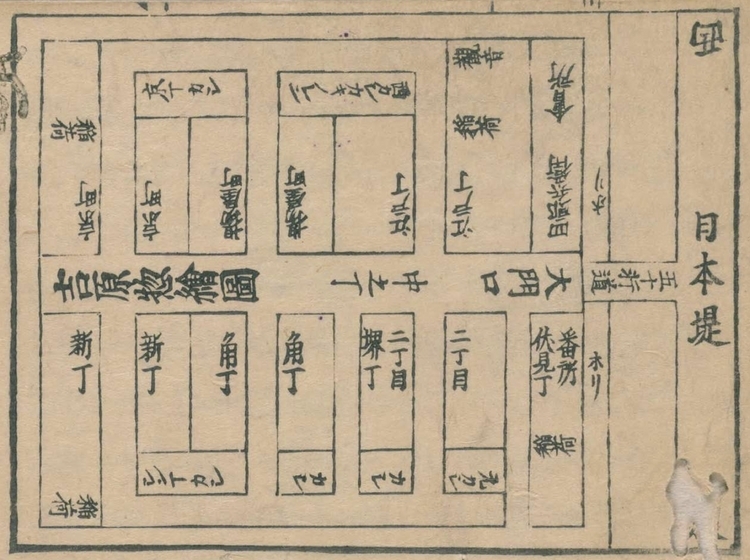

『江戸切絵図 今戸箕輪浅草絵図』嘉永六年新稿 *

土手八丁は、俗に日本堤と言われ、今でも地名に残る。

上の切絵図は嘉永六年(1853年)のもの。左下に浅草寺、真ん中の碁盤目、お歯ぐろ溝に囲われたのが新吉原。その右手縦に伸びる道が日本堤である。元は、戦国を生き抜いた外様大名たち自らが、荒川の洪水に備え、真土山(待乳山)聖天宮の山を切り崩し普請をしたので、日本一の堤と称されたとか、着手した日が日本晴れだったとか諸説あり。

-

大川(現隅田川)の葦生い茂る

-

現在の日本堤(馬道通り)

かの時代、土手は高台であり、見渡す限り葦と藁が鬱蒼と茂る殺風景なところであった。浅草田んぼの謂れもその名残り。それでもこの町を中心に、日本国中から人々が集い、粋な旦那衆や絵師、俳諧師たちが馬や猪牙、籠で通った。そして、切手(女が大門を行き来するための通行証)のない女たちはこの中で囲われた。

-

創業当時の【中江】(中江所蔵)

創業明治三十八年の【中江】に残る写真には、店の前を流れる堀割が見える。大川からお大尽遊びの旦那衆が山谷のお堀を猪牙(舟)で繰り出すのは、遊興の地「新吉原」。精をつけるために食したと言われる馬肉だが、そもそもどうして肉食が一般的でない時代に出回ったのだろう。

ヒントの一つが、文明開化の頃。「横浜で牛鍋が流行ったことから、この界隈では馬を食す文化が生まれた事に端を発します」と、【中江】の店主、白志氏は言う。もっとも江戸の初期、地方のエリート侍が馬で通い、道すがら馬糞の落とすことで俗に馬道と言われる土地柄だ。よほど愉しかったのか、金が尽きると乗ってきた馬を質に入れる者も現れた。そこで余った馬が売られ、肉が出回ったとそれっぽい説もあるそうな。店主によれば、創業当時は数十軒にものぼる馬肉屋があったそうだ。当時のこの界隈はさぞ壮観だったろう。なんとも贅沢な時代もあったもんですな。

-

土手の伊勢屋

-

馬肉を扱う千葉屋

日本一の堤をてくてくと、土手の【中江】で馬喰らう

太平洋戦争の東京大空襲で焼け残ったのは【中江】と、並びの天丼【伊勢屋】など土手沿いに並ぶ数軒のみ。今でも往時の雰囲気に浸れるのは、奇跡というほかあるまい。相変わらず行列の伊勢屋を横目に、こちらも風格のある木造屋へ入る。敷居を跨ぐと、凛とした空気が伝わる。これぞ老舗の真骨頂。

-

年季のある木札の品書き/上

菊正宗の看板娘/右 -

下足番に促され、二階の座敷に上がる。縦に長い畳敷きの周りには、懐かしの愛嬌ある看板娘やら、床の間に飾られた置物がやたらと目につく。深い木目の飴色に、老舗の格を感じる瞬間である。

この【中江】の店、実は関東大震災で一度倒壊している。なれど翌年すぐに再建。それが現在の建物だ。店を興して百十年、店舗自体は九十年を越えたが、平成二十二年には国指定登録の有形文化財に指定された。おめでたいということで本来松竹梅のみで装飾される欄間は、馬肉にちなんで桜の入っていることが特徴的で珍しい、とこちらも評されている。

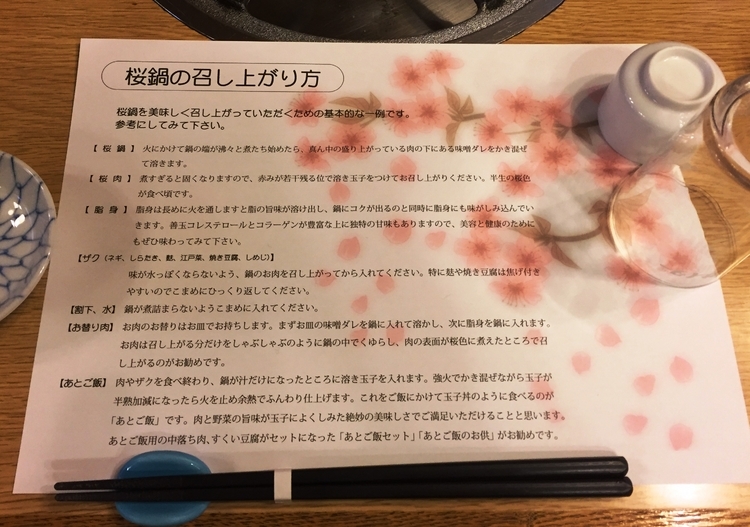

桜鍋の召し上がり方指南書

渋めの座布団に腰掛け、桜鍋の召し上がり方と題した桜模様の紙を眺める。読む前に店主が、今日の献立と馬食の歴史を丁寧に説明してくれた。

この席に座ったであろう文人墨客たちを浮かべ、静かで厳かな佇まいに身を正す。

『福岡県久留米産厳選ロース馬刺し』

まず先付として、『厳選ロースの馬刺し』である。

生姜を添えて、生醤油でいただくのが本物志向だ。ほんのり甘く、野趣溢れるが柔らかい赤身の新鮮が舌を喜ばしてくれる。張りのある、生の玉ねぎがいいアクセントだ。生臭さを感じないのは、明治の頃から常時仕入れてきた老舗ならではの目利きと捌きのおかげだろう。

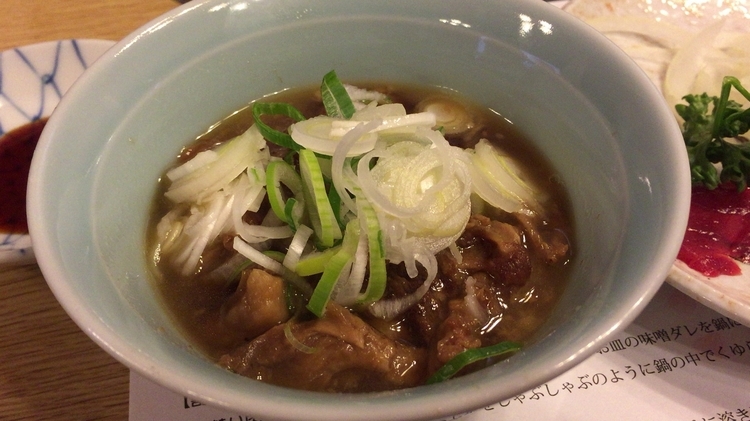

意外に淡泊な味わいの『桜肉のスジ煮込み』

続いてのこだわりの小鉢は、精力漲る馬の『桜肉のスジ煮込み』。濃褐色の色合いからはとても想像できない淡白な味だ。ざっくりと刻んだ根深葱がたまらないハーモニーを醸している。いくらでも入ってしまいそうだが、嬉しい低カロリー、高タンパクが桜肉の真骨頂だ。女性も安心して食べられるというもの。地元の辛口麦酒によく合う。

中江名物『タロタロユッケ』

中江の常連のひとりが画家の岡本太郎。氏がパリのレストランでタルタルステーキを頼んだら馬肉が出てきた。これに感化された氏は帰国後、【中江】も馬肉屋なんだから馬でタルタル肉を供せよ、と所望したという。困ったのは当時の三代目の店主。そのまま出すと洋食になってしまう。苦肉の策に、先代が考案したのが、この桜肉の芸術的なユッケなのだ。メニュー名の由来は、四代目が岡本太郎氏にちなんで、名付けたそうな。『タロタロユッケ』、何とも粋な命名じゃないか。

-

日本酒にも合う

馬肉に合う日本酒を二種味わう。フルーティーな香りの純米吟醸は味噌仕立ての肉にぴったり。辛口ですっきりした銘酒とそれぞれ料理にあわせマリアージュを愉しんだ。他にも酒の種類は豊富に揃う。

馬と酒のペアリング、ウマが合うとはまさにこのこと。

『桜鍋の肉三種』(ロース、バラ、ヒレ)

-

鉄鍋に掛け合わせた味噌

-

定番の『ザク』葱と麩、しらたき、春雨、焼き豆腐、きのこ

ロースは牛でいうところのサーロイン、背中に近く噛み応えがある。ヒレは牛のテンダーロイン、内臓近くの動かない部位でとても柔らかい。バラはお腹の脂身で、牛でいうカルビの食感を味わえる。また脂身は水分をよく弾くので、忘れてしまうくらいじっくり煮込むのがコツだという。噛むほどに馬肉の味が沁み出て滋味深い。

-

まず脂身、間髪入れずに馬肉を投入

関西風は鍋に割り下を入れて煮て食べる。江戸ではもっぱら鉄鍋に脂身を敷いて、肉を焼いてから割り下を注いで食べる。馬肉本来の旨味が存分に引き出された獣の汁を、野菜ときのこが咥え込む。先にお肉をたっぷり焼いてから、あとで野菜を入れるのが桜鍋の正しい作法ということだ。

-

馬肉の中落ちと江戸甘味噌、生卵、おぼろ豆腐

-

新鮮な卵で綴じる

-

締めは炊き立てのご飯で

粗方食したところで、さらに割り下と生卵、貴重な馬肉の中落ちと江戸甘味噌が配られる。ぽってりとした極上の黄身と白身を、あくまでも軽く溶く。この時、溶き過ぎてはいけない。

中火でコトコト煮込む。すると、ふんわりふっくら、馬の滋養たっぷりの玉子綴じが黄金色の照りを魅せている。しばし至福に浸った。

-

ここにかつて吉原の大門が存在した

-

明治期の大門(弁財天にて筆者撮影)

「闇の夜は吉原ばかり月夜かな」其角

『江戸名所図会7巻』天保5-7年(1834-1836年) *

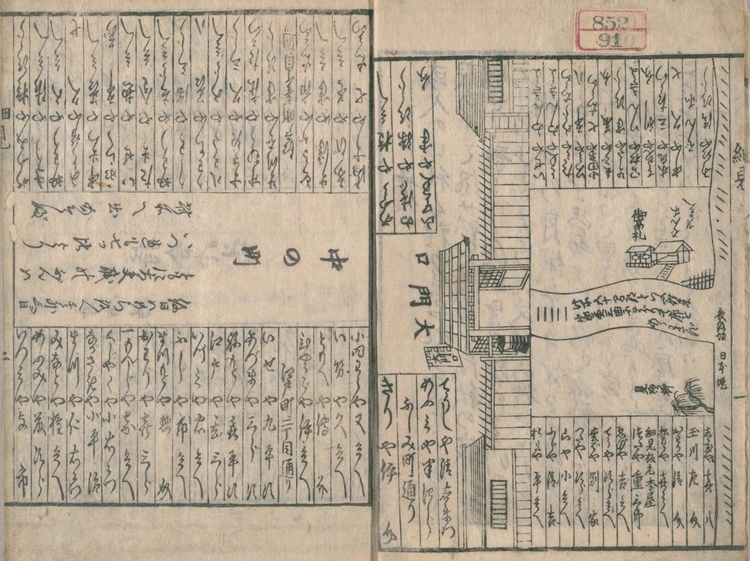

『吉原七福神5巻』*

精もついた。桜鍋は俗に蹴っ飛ばしの符丁で呼ばれる。あちらも元気になり、ちょいといい気分で店を出れば、そこはお江戸文化発祥の地、仲之町(なか)。

浅草寺に近いことから、かつては、江戸一番の遊興の町であり、今でいう一種のテーマパークの趣もあった。春ともなれば、桜を植樹し花見を愉しむ。秋深まれば月見三昧と、この敷地には、遊女だけでなく、妓楼で働くもの、菜売りや魚売り、うどん屋、菓子売りといった商人や、桶屋、よろず屋、およそ生活に必要な様々な職人がいて何でも揃った。吉原七丁町の囲いの中に、約一万人が暮らし、生活を共にしていたのだ。

『吉原七福神』の図にある、左下の稲荷は遊女たちが最も信仰したという九郎助稲荷。果たして、彼女たちの祈りは届いたのだろうか。

-

-

『古代江戸繪集』豊国画 三浦屋高尾太夫 *

『吉原恋の道引』 菱川師宣 *

『吉原さいけん』安永八年(1779年)蔦屋重三郎版 *

花魁や禿の色恋は、すぐさま芝居となったし、浮世絵師はこぞって遊女を描いた。花魁ともなれば、和歌や俳句はもちろん、三味線や生け花など教養もあり、その髪型や身に纏う着物は若い女たちの憧れでもあった。

浮世絵は菱川師宣に始まり、延宝六年(1678年)『吉原恋の道引』が大流行。その後、蔦屋重三郎が初めて吉原口(旧吉原)で出版した『吉原細見』は、野暮な浅葱裏と揶揄された田舎侍たちの格好の土産物になった。時の花魁の名が記された書物。花魁たちがいかにこの時代のスターだったか計りしれようもの。蔦重の登場により黄表紙(イラスト入りの冊子)や、江戸錦絵と呼ばれた浮世絵は飛ぶように売れた。

まさに吉原は、江戸のみならず日本国のインテリが集まるサロンであり、エスプリの源泉であった。蔦重の元、山東京伝、恋川春町等戯作者はこぞって遊里を黄表紙に記した。ここから歌麿の美人画、写楽の役者絵、北斎の東遊など錚々たる絵師を輩出している。

誤解を恐れずに言えば、往時の吉原は江戸文化の中心であった、といっても誇張ではあるまい。

五千円札になった樋口一葉はこの隣の龍泉町で駄菓子屋を営む傍ら、珠玉の名作の数々を世に残した。そして永井荷風翁は晩年、その一葉を偲び、山谷堀沿いの紙洗橋の袂に暮らした。

余談だが、その昔、ちり紙という便所などに使われた浅草紙が存在した。その紙漉き職人が集めたクズ紙を掘割の水に浸して冷ます合間、近所の吉原まで遊ぶ気もないのにぶらぶらと冷やかして歩いた。俗にいう「ひやかし」の語源とも言われる。

いずれの文豪も吉原周辺に暮らす市井や女たちと親しみ、桜鍋をつついていたのかもしれない。

-

得度した作家、家田荘子も祈る「吉原観音」

-

大晦日には狐が舞う「吉原神社」

「生れては苦界、死しては浄閑寺」

苦界に生きて、大地震や震災で命を落とした女たちを吉原の弁財天が見守っている。五つの稲荷社を合祀した吉原神社には、浅草寺から人力車に乗った観光客がいまも引きを切らない。

-

昭和のヒーロー「あしたのジョー」が立つ

-

日本堤の台所「いろは会商店街」

【中江】の先に、商店を活気づけようと、地元の有志が建てた昭和のアニメ、あしたのジョーが立っている。商店街の奥へ行くと山谷の泪橋。かのジョーが通ったジムがあったとされる場所である。

夕暮れ【中江】の提灯が燈る。老舗の馬肉を食したせいか、カラダの内からかっかと熱が溢れてきた。これぞ桜肉の馬力であろうか。

-

柳の下、筆者祖父の筆による石碑が今も残る

月明かりの下、江戸に想いを馳せれば、暗闇の土手のそこかしこに、狐や物の怪が潜んでいるような気がしてくる。往時、北の遊里の灯りはどんなに煌びやかで、頼もしかったことだろう。

食事と酒はおろか、時代を複層に愉しむ、これもまた老舗探訪の醍醐味であり、通(つう)の行いなのだ。

えっ、ちょいともう一杯だって。そいつぁ、野暮天だ、旦那。モタモタしてると遣り手婆が追っかけて来やすぜ。

初回仕舞いは、七丁町にちなんだ吉原締めでどうだい。

手打ち:ちょちょちょん、ちょちょちょん、ちょちょちょんちょん

「ひい、ふう、みい、よー、いつ、むう、なな」

ぱん!

お後がよろしいようで。

* 国立国会図書館蔵

この記事を作った人

金子 哲也(ヒトサラ副編集長)

-

東京都食トレンド

屋形船【鮨 おりがみ】開業|ミシュラン一つ星店監修、“8席限定”の東京湾船上鮨体験

-

東京都グルメラボ

夜遊びの締めにもう一軒! 東京のエリア別・深夜営業のグルメスポット|東京

-

東京都食トレンド

朝活で健康的に一日をスタート! 東京のモーニングスポット|東京

-

東京都グルメラボ

ランチもディナーも愛犬と一緒に楽しめる! ペット可のカフェ&レストラン|東京

-

東京都グルメラボ

お一人様歓迎! カウンターで気軽に料理とお酒が楽しめる店5選|東京

-

全国食トレンド

年間300軒食べ歩く「ナリグルマンTokyo.」が選ぶ! ラーメン通も唸る名店10選

-

東京都グルメラボ

日本酒や焼酎と料理が楽しめるお店|東京

-

東京都デート・会食

記念日デートで訪れたい少し贅沢なお店5選|東京

-

東京都食トレンド 連載

グルメサイト「ヒトサラ」スタッフが実際に通う、「本当においしいラーメン屋」厳選9軒

-

新宿・代々木グルメラボ

新宿エリアで立ち寄りたい駅近のお店|東京

関連記事

-

2025.07.11デート・会食

フランス料理の巨匠・三國清三氏監修のグランビストロ【Dining 33】で、夏限定のディナーコースを大満喫|麻布台ヒルズ

-

2025.07.10グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【熱海 美虎】の『春の唐揚げ サクラエビの香り』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#12

-

2025.07.09食トレンド

屋形船【鮨 おりがみ】開業|ミシュラン一つ星店監修、“8席限定”の東京湾船上鮨体験

-

2025.07.08グルメラボ

夜遊びの締めにもう一軒! 東京のエリア別・深夜営業のグルメスポット|東京

-

2025.07.07食トレンド

朝活で健康的に一日をスタート! 東京のモーニングスポット|東京