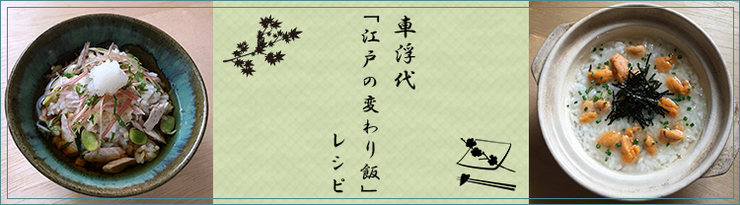

夏バテにお勧め、秋茄子や穴子を使った、車浮代の「江戸の変わり飯」レシピ三品

時代小説家で江戸料理・文化研究家の車浮代さんに、現代人が忘れてしまった江戸の素朴で豊かな食事情を教えていただく第三弾。夏バテにお薦めしたい、旬の食材を使ったご飯物のレシピ三品をご紹介します。ごゆるりとお愉しみくださいませ。

-

食が細る夏にぴったり爽やか飯【茄子皮飯】

ビタミンAで夏を乗り切ろう【穴子飯】

赤酢でサッパリ、彩り鮮やか【枝豆入り香味鮨】

夏バテにお勧めの「変わり飯」三品をご紹介

今年は不思議に雨が多く、梅雨の名残か秋雨の走りかの境目が曖昧で、あまり真夏を感じることなくお盆が明けました。

体調不良を起こしやすいこの時期に、食欲がなくてもいただける、お勧めの「変わり飯」三品をご紹介致しましょう。

『茄子皮飯』

身が詰まった秋茄子の皮を新生姜と共に千切りにして塩揉みし、ご飯に乗せました。まるでテッセンの種を見るような、繊細な美しさです。

茄子の皮、新生姜、胡麻、鰹出汁、七味唐辛子

■材料(二人前)

茄子の皮...1本分

新生姜...茄子の皮の1/5

塩...少々

温かいご飯...2杯分

胡麻...小さじ1

鰹出汁...300ml

醤油...小さじ1

塩...少々

七味唐辛子...少々

■作り方

1)茄子の皮を薄く剥き、細めの千切りにする。薄く切った新生姜も同様の千切りにし、合わせて塩で揉んで5分ほど置く。

2)鰹出汁を温め、醤油と塩で味を整える。

3)温かいご飯に胡麻を混ぜて1を乗せ、七味唐辛子を振り、出汁を回しかける。

『茄子皮飯』

インドが原産の茄子は、七〜八世紀ごろ、中国を経由して日本に伝来したと言われています。

厩戸皇子《うまやどのおうじ》(聖徳太子)が制定した冠位十二階中、最も高位である「大徳《だいとく》」の濃紫に近いせいもあって、日本人は茄子皮が持つ深く艶のある紫色を喜び、奈良時代には各地で栽培が始まり、やがて「茄子紺《なすこん》」が色名に加わりました。

茄子皮の紫色の正体は、ポリフェノールの一種の「アントシアニン」なので、生活習慣病の予防につながります。

茄子がいかに日本人に好まれてきたかは、見ると縁起が良いとされている初夢「一富士 二鷹 三茄子」に入っていることや、美味なる物は小憎たらしい嫁にはやらぬという「秋茄子は嫁に食わすな」という言い伝え(?)にも現れています。

さまざまな調理法に適した茄子は、江戸後期に発布された節約おかず番付『日々徳用倹約料理角力取組《ひびとくようけんやくりょうりすもうとりくみ》』の夏の段に、「茄子の揚げ出し」「なすび油揚」「茄子の鴫焼《しぎやき》」と三品も取り上げられています。

『穴子飯』

「夏には鰻」と思われがちですが、鰻は本来、冬が旬。その点、ビタミンAを魚の百倍含む穴子の旬は六〜八月と、今が最も脂が乗って美味しいのです。

煮穴子、穂紫蘇、漬物、粉山椒

■材料(一人前)

煮穴子…1匹

酒…大さじ2

穂紫蘇(または大葉)…大さじ1(または3枚)

漬物…適量

粉山椒…少々

温かいご飯…丼1杯分

■作り方

1)煮穴子は4cm幅で斜め切りにし、フライパンに並べて酒をまわしがけ、蓋をして中火で酒が蒸発するまで温める。

2)温かいご飯に穂紫蘇(または刻んだ大葉)を混ぜ、1の穴子を並べ、お好みでタレをかけ、粉山椒を振って漬物を添える。

『穴子飯』

江戸前の鮨や天婦羅のタネとして欠かせない穴子ですが、常食されるようになった時期は意外に新しく、江戸中期以降です。

穴子が初めて文献に登場したのは、1712年(正徳2年)に書かれた『和漢三才図絵(わかんさんさいずえ)』という挿絵入り百科事典から。

「阿名呉《あなご》正字未詳。良安按うに、阿名呉の状(形状)は、海鰻《はも》に似て、色は海鰻に比べて浅い色調をして潤いがない。頭頂部より尾に至るまで小さく白い斑点が星の如く、両辺に連なるように百有余ついている。その味は「甘平」で脂は少なく、容姿は美しいとはいえない。漁人はこの魚を炙り鰻と偽るとか」

とあり、この頃は穴子を鰻だと騙して売買していたようです。

また、貝原益軒が編纂した本草書である『大和本草《やまとほんぞう》』にも、 「アナゴ 鰻ニ似テ可レ食。味ウナキニ不レ及。海ウナキトモ云」とあり、味は鰻に似ているが、鰻に及ばない、とあります。

ただし、少し時代が下って、江戸時代後期に武井周作が書いた『魚鑑《うおかがみ》』という魚介事典には「炙り食ふ時ハうなぎに伯仲《まけずおとら》ず」とあり、穴子人気が次第に高まってきたことが伺えます。

『枝豆入り香味鮨』

江戸時代、握り鮨ブームのきっかけとなった粕酢(赤酢)を使い、夏の薬味をたくさん混ぜ込んだ、さっぱり味の香味鮨です。

枝豆、茗荷、大葉、谷中生姜

■材料(三人前)

枝豆...約20個

茗荷...3個

大葉...5枚

谷中生姜(または新生姜)...1/2株

温かいご飯...3杯分

粕酢(または鮨酢)...大さじ3

■作り方

1) 枝豆を塩茹でし、ざるにあけて冷ましたら、さやから豆を取り出す。茗荷と大葉は千切りに、谷中生姜はみじん切りにする。

2)温かい御飯に粕酢(または鮨酢)をかけて、冷ましながらざっくりと混ぜる。

※甘味が足りない場合は、粕酢に砂糖を溶かしてください

3)2に枝豆、茗荷、谷中生姜を加えて混ぜ、大葉を乗せる。

『枝豆入り香味鮨』

大豆は縄文時代から栽培され、さまざまに加工されていましたが、 青いうちに枝豆として食べられるようになったのは奈良時代頃で、当時は「生大豆《なままめ》」と呼ばれていました。

鎌倉時代には「枝大豆」と呼ばれるようになって貢物に使われ、室町時代の文献『嘉元記』には、うどんやそうめんと共に、法隆寺での酒肴として供されたという記述が残っています。

また、江戸時代の初期に刊行された『料理物語』という料理の専門書には「大豆のは」と記され、和え物やなま酢、臼でついて調理する、といった食べ方が紹介されています。

ただし日常的には塩茹でにして食べており、枝ごと茹でた長い枝豆を売り歩く「枝豆売り」の浮世絵が残っています。

これは「枝成り豆」や「枝付き豆」と呼ばれ、大人だけでなく、子どもたちもおやつ感覚で買い求めていたようです。

この記事を作った人

取材・文/車浮代

時代小説家/江戸料理・文化研究家。著書に『江戸の食卓に学ぶ』『江戸おかず12ヵ月のレシピ』、ベストセラーとなった『春画入門』『蔦重の教え』、新刊に『春画で学ぶ江戸かな入門』など多数。TV・ラジオ、講演等で活躍中。国際浮世絵学会会員。http://kurumaukiyo.com

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【熱海 美虎】の『春の唐揚げ サクラエビの香り』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#12

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【カルボナーラ専門店ハセガワ】の『ベーコンのカルボナーラ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#11

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【4000 Chinese Restaurant -南青山-】の『卵と冷凍ごはんの炒飯』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#10

-

全国グルメラボ

香味野菜が決め手【ピアット スズキ】の『ポルペッティ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#9

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【Nabeno-Ism】の『大ぶりレタスのシーザーサラダ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#8

-

全国グルメラボ

調味料はたったの3つ! 【日本橋ゆかり】の簡単『照り焼きチキン』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#7

-

全国グルメラボ

三つ星フレンチ【L'Effervescence】の姉妹店【LA BONNE TABLE】の『茄子蒲焼き丼』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#6

-

全国グルメラボ

予約2年待ちのリピーターが絶えない人気店【食堂とだか】の「海鮮焼きそば」のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#5

-

全国グルメラボ

パスタの世界王者【SALONE2007】弓削啓太がつくる、マヨネーズ入り『絶品ナポリタン』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#4

-

全国グルメラボ

フレンチの巨匠・三國清三シェフがつくる、至高の「牛肉ステーキ」のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#3

関連記事

-

2025.07.12グルメラボ

渋谷・新宿エリアの駅近でランチを楽しめるモダンなホテルレストラン5選|東京

-

2025.07.11デート・会食

フランス料理の巨匠・三國清三氏監修のグランビストロ【Dining 33】で、夏限定のディナーコースを大満喫|麻布台ヒルズ

-

2025.07.10グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【熱海 美虎】の『春の唐揚げ サクラエビの香り』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#12

-

2025.07.09食トレンド

屋形船【鮨 おりがみ】開業|ミシュラン一つ星店監修、“8席限定”の東京湾船上鮨体験

-

2025.07.08グルメラボ

夜遊びの締めにもう一軒! 東京のエリア別・深夜営業のグルメスポット|東京