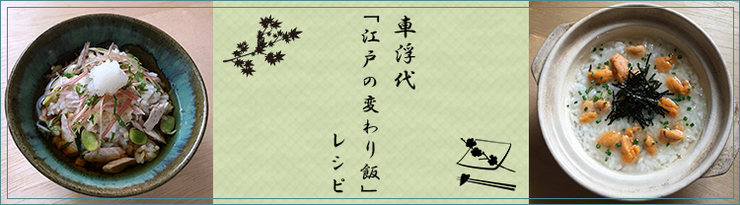

身体をデトックスしたいこの時期。免疫力を高める、車浮代の「江戸の変わり飯」レシピ三品

時代小説家で江戸料理・文化研究家の車浮代さんに、現代人が忘れてしまった江戸の素朴で豊かな食事情を教えていただく第七弾。身体をデトックスしたいこの時期。免疫力をアップさせる、江戸の変わり飯レシピ三品をご紹介します。ごゆるりとお愉しみくださいませ。

年末年始に負担をかけた身体をいたわり、引き締めつつも、寒さに負けない身体を作りましょう。免疫力をアップさせ、風邪予防にもつながる柚子、酒粕、牡蠣を使った江戸ご飯三品をお勧めいたします。

-

栄養素が豊富な牡蠣で寒い冬を凌ごう『牡蠣飯』

たっぷりの柚子で健康な身体を維持『柚飯(ゆうめし)』

江戸の知恵、酒粕料理でポカポカに『粕粥』

『牡蠣飯』(二人前)

(「名飯部類」より)

柚子の香りが牡蠣を引き立てる出汁がけご飯です。

■材料(二人前)

・牡蠣(生食用)…6〜10個

・温かいご飯…2杯分

・出汁…3カップ

・塩…少々

・醤油…小さじ1

・大根おろし...適量

・柚子皮下ろし…1/2個分

■作り方

1)牡蠣は沸騰したお湯でさっと茹でておく。大根おろしは軽く絞り、柚子皮おろしと混ぜておく。

2)温めた出汁で牡蠣を30秒ほど茹でて引き上げ、塩と醤油で出汁の味を整える。

3)ご飯に牡蠣を乗せて出汁をかけ、大根+柚子皮おろしを乗せていただく。

牡蠣は、一旦岩場などに着床すると、一生そこから離れないまま成長します。従って筋肉が退化し、身のほとんどが内蔵なため、食物の中で最高含有量を誇る亜鉛を始め、18種類のアミノ酸、数種類のビタミンとミネラル、製菓メーカーのグリコの語源ともなったグリコーゲン、タウリンを含む、完全栄養食品です。

その半面、水質の影響を受けやすい貝でもあり、中毒性があるので、生食には注意が必要です。江戸時代は産地でもない限り、明治に入るまで、牡蠣を生で食べる習慣はありませんでした。

牡蠣の養殖は江戸時代から始まっており、江戸の町では焼き牡蠣にしていただくのが主流でしたが、大坂では様々な料理が楽しめたようです。

……と申しますのは、晩秋になると、広島方面で養殖された大量の牡蠣を積んだ「かき船」が、大坂の土佐堀、堂島、道頓堀など十数か所以上の堀川に停泊し、牡蠣の販売や、船上では牡蠣尽くしの料理が提供されたからです。

天保3年の資料によると、ある日のかき船のメニューは『酢ガキ、カキの胡麻油炒めおろし大根しょう油添え、カキのからまむし(炒めたおからと和えたもの)、カキのひね生姜煮、カキの吸物、カキと芹の鍋、カキの土手焼き、カキ飯』の八品だったとあります。

『柚飯(ゆうめし)』(二人前)

(「柚珍秘密箱(ゆうちんひみつばこ)」より)

風邪予防に最適な柚子を使った混ぜご飯です。

■材料(二人前)

・柚子の皮…1/2個分

・温かいご飯…2杯分

・醤油…小さじ2

・黒胡麻…少々

■作り方

1)柚子の皮の黄色い部分を薄くそぎ、みじん切りにする。

2)温かい御飯に1を混ぜ、醤油をかけてざっくりと混ぜる。茶碗に盛って黒胡麻をかける。

柚子は揚子江付近が原産で、奈良、もしくは飛鳥時代に薬用品として伝来しました。柑橘系の中でも、特に寒さに強いため、日本全土で栽培され、今や生産量、消費量ともに世界トップで、日本料理に欠かせない食材となっています。

天明5年(1785年)に、柚子料理ばかりを約40種類集めた『柚珍秘密箱』というレシピ本が刊行されました。「柚飯」はこの本の最初に登場する料理ですが、これを食べると五臓六腑を温め、病いにかからず、眼病の薬にもなると書いてあります。

他にも、「柚釜蒸」「柚砂糖漬」「柚吸物」「柚田楽」「丸柚干(まるゆべし)」といった現代にも通じる料理から、「柚ぞうすい」「柚てんぷら」「柚せんべい」といったわかりそうでわからない料理、「柚松風」「柚みどり」「柚千鳥」「巻柚」「柚裏白」といった、レシピを読まないと想像がつかない料理まで、さまざまな料理が掲載されています。

ちなみに冬至の日に柚子湯に入るという習慣は江戸時代からで、「冬至」を「湯治」にかけ、「柚子」を「融通」にかけて、「冬至の日の湯治は、融通のきく柚子で」ということのようです。駄洒落とは言え、柚子の香りにはリラックス効果があり、皮には血行促進や保湿効果があるので、湯治には最適な入浴剤です。

『粕粥』(二人前)

話題の酒粕を使ったお粥は抜群の栄養価があります。

■材料(二人前)

・米…1/2カップ

・水…500ml

・塩…少々

・酒粕(板状)…50g

・味噌…大さじ2

■作り方

1)鍋に水と洗った米を入れ、混ぜながら強火で炊く。

2)ふきあがったら塩と1を入れ、再びふき上がってきたら中火にし、灰汁を取りながら30分程度炊く。

3)酒粕を2mm幅に伸ばし、弱火で両面を焼く。

4)粥に2と味噌を乗せ、よく混ぜていただく。

日本酒を絞った後に残る酒粕が、実は握り鮨を世間に広めた立役者だったことをご存知でしょうか。1800年代はじめ、米を使ってつくる酢は高価な調味料だったため、発明されたばかりの握り鮨はハレの日のご馳走で、庶民が気軽に口にできるものではありませんでした。

江戸を訪れた尾張国半田(現・愛知県半田市)の酒蔵の主人・中野又左衛門(四代目から中埜又左衛門と改名)はこの状況を見て、酒粕を使った安価な粕酢を江戸に普及させたことにより、握り鮨は屋台で楽しめるファストフードとして江戸の郷土料理となり、全国へ、やがて全世界に広がっていったというわけです。この中野又左衛門こそミツカングループの創始者で、現在は八代目当主が代表を務めていらっしゃいます。

酒粕は保存性の高さから、1年中入手できますが、実は新酒が出回る1月から4月が旬の食材です。かつては産業廃棄物だった酒粕ですが、必須アミノ酸9種類を全て含み(アミノ酸の総量は白米の580倍以上)、肥満予防で話題のレジスタントプロテインを多く含むなど、さまざまな栄養価の高さから、万能美容&健康食品として見直されています。

昭和初期の子供達は、おやつ代わりに酒粕を火鉢で炙り、砂糖をまぶして食べていたという話を聞きますが、酒粕は単体ではクセが強く、この食べ方は現代人の味覚にはそぐわないかも知れません。味噌との相性が抜群に良いので、主な使い道である甘酒や粕汁以外にも、味噌汁に酒粕を少し溶かし入れたり、酒粕:味噌=1:1の漬け床で粕漬けを作ったりなどして、摂取されることをお勧めします。

この記事を作った人

取材・文/車浮代

時代小説家/江戸料理・文化研究家。著書に『江戸の食卓に学ぶ』『江戸おかず12ヵ月のレシピ』『今すぐつくれる江戸小鉢レシピ』、ベストセラーとなった『春画入門』『蔦重の教え』など多数。TV・ラジオ、講演等で活躍中。国際浮世絵学会会員。http://kurumaukiyo.com

-

秋田県連載

ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~秋田③

-

梅田/大阪駅食トレンド

大阪駅・梅田駅すぐ! 駅チカで楽しむ絶品ランチをいただけるお店5選|大阪

-

秋田/男鹿連載

ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.4|秋田②

-

新宿・代々木グルメラボ

雨天でも安心! 新宿駅そばでアクセス抜群のおいしいお店|東京

-

富士吉田・富士五湖・山梨東部旅グルメ

大人のグルメ旅、富士山麓にある旅の途中で立ち寄りたい名店5選|山梨

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【カルボナーラ専門店ハセガワ】の『ベーコンのカルボナーラ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#11

-

渋谷グルメラボ

渋谷で1,000円台のランチが楽しめる、高コストパフォーマンスのお店|東京

-

恵比寿・代官山食トレンド

自家製で豆腐を手作りしながら豆腐の魅力を深掘り。おいしい、ヘルシー、楽しいがクセになる食堂酒場|【豆富食堂】恵比寿

-

恵比寿・代官山食トレンド

「俺の」シリーズ、11年ぶりに“和”の新業態が登場! 【俺の炉ばた 恵比寿】|恵比寿

-

全国グルメラボ

ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【4000 Chinese Restaurant -南青山-】の『卵と冷凍ごはんの炒飯』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#10