「三つの顔」の意味を持つフレンチの魅力|【TROIS VISAGES(トワヴィサージュ)】築地市場)

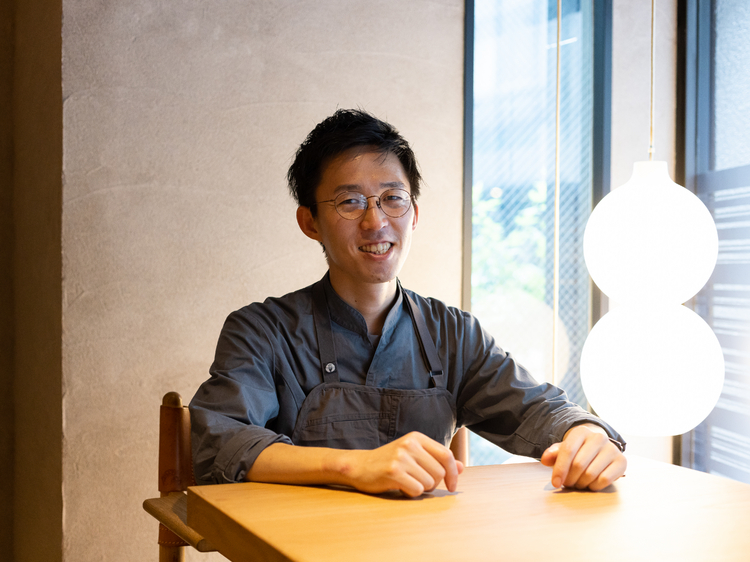

2022年4月21日、フランス語で「三つの顔」の意味を持つスタイリッシュなフレンチレストランが東銀座にオープンした。ガラス張りの開放的な同店の厨房で腕を振るうは、あの神楽坂の名店【ル・マンジュ・トゥー】出身の國長亮平シェフ、34歳だ。

東銀座駅、築地市場駅それぞれから徒歩約4分の立地に居を構える同店

「店名の三つの顔とは、レストランにとって大切な生産者、スタッフ、ゲストのこと。全国各地の信頼できる生産者さんから仕入れる旬の食材を大切にしつつ、その土地の文化までをも理解して一皿に表現する。そして、心尽くしの料理でゲストに日々の疲れを癒やしてもらう。それが僕たちスタッフの本分であり、また、コンセプトです。食材としっかりと向き合い、決して無駄にしない。それも日々心掛けていることの一つです。」

國長亮平シェフ、34歳。山口県岩国出身。福岡の調理師学校を卒業後【ル・マンジユ・トゥー】の谷昇シェフの元で修業。その後、渡仏。パリやブルゴーニュで研修し、帰国。2022年4月から【トワヴイサージュ】のシェフとして腕を振るう

はにかみながらも、きっぱりとこう語る國長シェフ。そこには、日本のフランス料理界を代表する重鎮の1人、谷昇シェフのもとで約9年間研鑽を積み、培ってきた料理に対する信念と自負がある。人の真似をせず、自身の頭で考え、よりおいしくするために絶えずブラッシュアップしていく。そんなひたむきさがその眼差しから感じられるのだ。

頚椎を打ち、ストレスなく仕留め的確に処理したエゾ鹿のメスのみを信頼できる猟師から直接仕入れている。写真はロース肉

加えて谷シェフから学んだことは技術的な側面ばかりではない。國長シェフ曰く「ただ皿の上の料理だけを考えるのではなく、如何にしてお客様に喜んで頂くか、居心地良く食事の時間を過して頂くかを常にお客様の目線に立って配慮するのが料理人としてのあるべき姿だと谷シェフから教えられました。そのためには、客席はもとより厨房の掃除を徹底し、きめ細かなサービスを心がけなればいけないと思っています。」

広々としたカウンター席は全10席

その一言を反映する様に、オープンキッチンの厨房は、ダクトに至るまでピカピカ。隅々まで磨き上げられている。そんな清潔感溢れるキッチンを前にして繰り広げられる料理は、アミューズから最後のお茶菓子まで全12品のディナーコースで14,300円。

カウンター席のほか、奥には接待にも重宝な個室も一部屋用意されている

カウンター席に座ると、まず、ウェルカムプレートの代わりに蓋つきの陶器が目に留まる。そっと蓋を開ければ、中にはその日の料理に使うハーブと花、そして単語帳のようなメニューが入っている。こうしたさりげない遊び心も非日常へと誘う心憎い仕掛け。これから始まるディナーへの期待を、一層募らせてくれる。

持ち帰りたくなるメニュー。思い出の品としてとっておくのもよい

アミューズ、冷・温両方の前菜と続いた後に登場するのが、『エノキのソーセージ』。脇役的存在の食材を主役にした料理を作りたいと常々考えていた國長シェフの渾然の一皿だ。が、実はこれ、偶然の出会いから誕生したスペシャリテで、曰く「デパートの食品コーナーでたまたま見かけたのがこの“極みエノキ”だった。」そうで、食べてみると「普通のエノキに比べ、甘みが強く歯応えもいい。調べてみたところ、高知は室戸岬の海洋深層水で育てたキノコだとわかりました。」とのこと。栄養的にも優れていることも知り、なんとかこれを主役にした一品をと試行錯誤。結果、ソーセージに落ち着いたわけだ。

『エノキのソーセージ』。付け合わせはうずらの半熟卵

しかし、それからが、また鍛錬の日々。よりよく、よりソーセージらしくするにはどうしたら良いか思案を重ねてブラッシュアップ。その甲斐あって、現在は開店当初に比べ、グッとソーセージ感が増してきた。その秘訣を聞けば「エノキは一度冷凍して旨みを強めた後、中火の強火で焦がさぬようしっかりと炒めるのがポイント。」との答えが返ってきた。更に豚挽肉を一緒に豚腸に詰め、コクとジューシーさをプラスしている。

やや大ぶりで、ひとつひとつが太め。歯応えのよさが見た目からも伝わる“極みエノキ”

焼き立てを口にすれば、プチっと皮が弾ける快感と共に、深みのある香りが鼻先をくすぐり、余分な水分を抜けばこその凝縮したきのこの滋味と肉の旨みが、渾然となって口中に広がる。なるほど、食後感は、まさにソーセージ。ソースは、料理で使った野菜の端材から作るスープを煮詰めたもの。食材を無駄にしない姿勢が、こんなところにも伺えよう。

『夏鱈のムニエル』。古典的なショロンソースをかけ、グラチネしている。ショロンソースは、ポール・ボキューズのスペシャリテ『スズキのパイ包み』のソースとしても有名。卵黄と澄しバター、エシャロット、エストラゴン、ビネガーなどで作るベアルネーズソースにトマトを加えたもの

一方、魚料理は『夏鱈のムニエル』。鱈は冬が旬では? と思いきや、國長シェフから以外な返事が返ってきた。「鱈は、冬の繁殖に向けて食欲が旺盛になる夏の方が、身の方は肉質が良くおいしいんです。」そこには、現地に赴き、生産者の声に耳を傾け、既成概念にとらわれることなく自らの舌と経験で判断する真摯な姿勢が貫かれている。

夏鹿(左)は、きれいに掃除した後、空気に触れて酸化せぬようサラダ油につけている。鱈(右)は、3時間ほど塩をあて、余分な水分を取り除いてから使っている

ちなみに、その鱈は7kgのビッグサイズ。函館から丸ごと一尾を取りよせ、塩をして脱水。オリーブ油とバターで周りはカリッ、中はふわっと焼き上げている。そして更に一捻り。古典的なソースショロンをかけて表面をグラチネし、ボンファム風のクラシックなスタイルで楽しませてくれる。

『夏鹿のロースト』。ソースは、鹿の骨や端肉でとったジューと赤ワインを煮詰めたもの

また、【ル・マンジユ・トゥー】の遺伝子を感じさせるのが、夏鹿を使ったご覧の一皿、『夏鹿のロースト』だろう。鹿も鱈同様に冬が旬のイメージが強いが、夏も美味。春先から新芽や若草を食べている夏鹿は、肉に旨みが増して脂ののりも上々。それでいて、食後感はすっきりとキレがあり、夏らしい爽やかなおいしさがなんと言っても魅力だろう。

カウンター席から炭火を扱う國長シェフを眺める。鹿肉が焼ける音や匂いもご馳走だ

國長シェフは、谷シェフから学んだ焼きの技術を踏襲しつつも、独自にアレンジ。フライパン、サラマンダー、炭火と3つの熱源で理想の焼きを追求。「最初はフライパンで周りを焼き固め、次にサラマンダーでコロコロ転がせながら火を入れ、仕上げに炭火で香りをつけています。」とは國長シェフ。軽やかな夏鹿に胡椒を効かせたソースがアクセントとなっている。

川俣シャモのコンソメ。通年提供する定番メニューゆえ、旬の野菜を具に用い、季節感を演出。取材日(8月)は、夏に甘みをます新物の小玉ネギとヤングコーン

そして、料理の掉尾を飾るのは『川俣軍鶏のコンソメ』。これも、國長シェフの思い入れの深い定番の味だ。始めに、プチオニオンとヤングコーンが入った器が運ばれ、続けて琥珀色をした透明な液体が目の前で注がれる。その瞬間、立ち上る香りが素晴らしい。その馥郁とした香りの液体が、産卵の役割を終えた川俣軍鶏の親鶏を一羽丸ごと使ったコンソメだ。

ゲストの目の前で注がれるコンソメ。その香り同様、ふくよかにして滋味溢れる味わい。余韻も深い

その軽やかにして深淵な旨みへと引き立てるには、國長流の一手間がある。母鶏を丸ごとそのまま煮込むのではなく、一羽を捌き、まず骨と筋のところだけを一昼夜煮込んでべースのだしをとり、その後、一度漉し、今度は胸と腿肉の挽肉を投入。透明感が増すと同時に味に深みを与えている。そのピュアなおいしさを味わっててほしいからと、スープは和食店のだしよろしく、ゲストに出す直前に仕上げる、その心遣いもゲストの目線に立てばこそだろう。

訪れるゲストの胸を打つのは、丁寧な料理、細やかなサービス、シェフの想い。そのすべてだ

【ル・マンジユ・トゥー】での修業の後、30歳で渡仏。3ヶ月間、パリやブルゴーニュを回った國長シェフ。当時の思いを次のように語ってくれた。「フランスへ行きたいと思ったのは、技術的な面よりもフランスの人や食を含め、その文化そのものを肌で感じたいと思ったからです。フランス人の料理に対する発想や賄いで作る料理の味付け、食材の組み合わせなど現地でしか味わえないことを経験できたのは、大きな収穫だったと思います。」この時の思いを胸に、今、日本の食文化を振り返りながら、実際に畑や港に赴き、食材と向き合う國長シェフ。その地方の情景をも皿に描くことを目指すその挑戦は、今、始まったばかりだ。

【TROIS VISAGES】

-

電話:03-3544-5205

住所:東京都中央区銀座7-16-21 雲ビル1F

アクセス:東銀座駅店舗詳細はこちら >

この記事を作った人

撮影/中込涼 取材・文/森脇慶子 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部)

-

横浜中華街/石川町旅グルメ

横浜中華街でおいしいワインと食事が堪能できる店5選|神奈川

-

富士吉田・富士五湖・山梨東部旅グルメ

大人のグルメ旅、富士山麓にある旅の途中で立ち寄りたい名店5選|山梨

-

西麻布食トレンド

新コンセプト「メキシカン・フレンチ」という挑戦~ 会員制レストラン【No Code】が新体制・新コンセプトで始動

-

六本木・麻布十番・広尾グルメラボ

大人デートに最適! 六本木・麻布十番の隠れ家的なフレンチ5選|東京

-

恵比寿・代官山食トレンド

「俺の」シリーズ、11年ぶりに“和”の新業態が登場! 【俺の炉ばた 恵比寿】|恵比寿

-

銀座・有楽町グルメラボ

銀座・新橋エリアの駅近で優雅なホテルランチを楽しめるお店5選|東京

-

西院・桂・長岡京旅グルメ

大阪から京都への旅の道すがら立ち寄りたい、西院&桂エリアでランチができるお店

-

北海道旅グルメ

北海道産の素材を使った料理が楽しめる店5選|北海道

-

六本木・麻布十番・広尾食トレンド

全身でスペインを感じる、至高のハモン イベリコ専門店【Atrevío(アトレヴィオ)】旗艦店が日本にオープン|麻布十番

-

新宿東口/歌舞伎町食トレンド

新宿・歌舞伎町【SHARI 東急歌舞伎町タワー】で、日本三大和牛のしゃぶしゃぶを堪能