<連載短編小説>#もう一度レストランで|「舌」一木けい

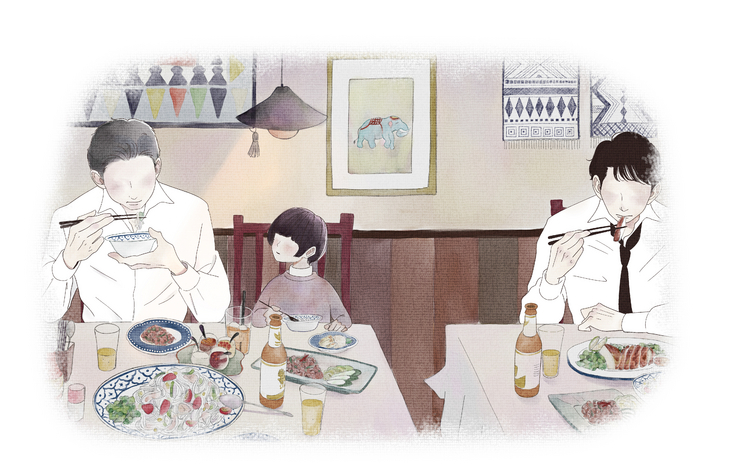

恋人未満の二人をあとおしし、家族の記念日をともに祝い、おいしいお酒に友だちと笑う。レストランでのありふれた光景が、特別なものだったと気づいたこの数年。レストランは食事をするだけの場所ではなく、人と人とが交わり、人生が動く場所だった。これは、どこにでもあるレストランで起こる、そんな物語のひとつ。

着席しようとした男性客の太腿が私たちのテーブルをかすり、ビールにさざ波が起きた。

すみません、と言った声に聞き覚えがあった。

男性は私の右斜め前に腰かけると、背広を脱いで脇に置き、上半身を背もたれに預けた。

ほう、と息を吐いた顔を見て、全身の産毛が逆立った。

かすかにひらいた口から覗く、あの舌ができることを私は知っている。

店の奥の窓へ、生ぬるい夜風が通り抜けた。

スマホ片手に夫が歩いてきて、娘の隣にどすんと腰を下ろした。

ん、と差し出されたグラスに、瓶ビールを傾ける。

ナンプラーが香り、ヤムウンセンとラープが運ばれてきた。

私たちのテーブルに、男性の視線がのった。

『こっち見ないで』

15年前そう言ったときとは別人のように落ち着いた声で、彼は注文した。

「ヤムウンセンとラープ、ガイヤーン。それからシンハービールをください」

彼とは高校二年のとき同じクラスだった。

私たちにはひとつだけ、共通点があった。

生物で遺伝の単元に入ったとき、先生が「このなかで舌を縦にできる人はいますか」と質問した。

左回りでも右回りでもできたのは、彼と私だけだった。

黒板の前に呼ばれ、ふたり並んで大口を開けてやって見せた。どよめきと拍手を浴びながら何度も。

今思うとあの場面はシュールだ。思春期の子がみんなの前で、あんなこと。

以来、彼の舌が妙に気にかかるようになってしまった。

話すとき、歌うとき、舌がどんなふうに動いているのか想像してしまう。特に弁当の時間。オムライス、唐揚げ、サンドイッチ。なんでもむしゃむしゃおいしそうに食べる彼の、口許だけでなくすべてを意識するようになるまで時間はかからなかった。

彼は毎朝寝癖をつけて教室に入ってきた。時々制服のズボンからシャツがはみ出していた。口をうっすら開けていることが多いせいか、唇は乾燥して皮がむけていた。それでも不思議と清潔感があった。

音楽のテストの課題だったThe CarpentersのYesterday Once Moreは、いまもそらで歌える。

『発音、すげえきれいね』

彼があのとき褒めてくれたから、英語の成績は上位をキープできたのだと思う。

部活。進路。いろんな話をするようになった。彼の好きな歌手を知った。ミニスカートが似合う細身の美人だった。

炭火焼のガイヤーンに、彼がかぶりつく。ぽってりとした上唇が引っかかる。

この15年、彼はどんな人と会話し、どんなものを食べてきたんだろう。あの舌で。

ハーブにライムの酸味が効いたラープは激烈に辛く、荒く擂ったゴマのじゃりじゃりした食感と、炙り肉のコリコリした歯応えがビールによく合った。

彼は私に気づく気配すらない。

勇気をかき集めて告白したのは、高二の二月。彼が照れ笑いしながら頷いたとき、自分のこれまでも現在も受け入れられた、という気がした。

彼はよく私をからかった。頬や二の腕の肉をつまんでうまそうと笑い、私が彼の自転車の後ろに乗ると大袈裟によろけた。

ショーウインドウに映る彼は細く、私は丸かった。

彼の好きな歌手と自分を比べて落ち込んだ。長湯して脚痩せ体操に精を出し大好きなクレープも我慢して、やっとの思いで二キロ痩せたのに、彼の地元の先輩に紹介されたとき『そんな言うほど太ってないじゃん』と笑われ、いっしょに笑いながらも視界は灰色だった。

もう大丈夫。心のなかでこっそりほほ笑む。あの夜の出来事だって思い出せる。

年月とともに、恥も絶望も、こんなに和らいだ。

ここから見える平らでうつくしい景色を、酔って忘れたくなくて炭酸水を頼んだ。

パクチーを皿の縁に避け、夫がヤムウンセンの春雨をすする。

ヤムウンセンはぬるく、ピリリと甘く、ほんのり酸っぱい。

高三の夏、彼の両親が法事で家を空けることになった。私は友だちの家に泊まると嘘をついて、彼の家へ行った。

生涯抹消したい一夜になるなんて、考えもせず。

その二歩手前くらいまではすでに達成していた。そこから二歩が、はじめて同士には難所だった。

彼は汗をかき、徐々に口数が減っていった。

困惑から苛立ちへ変わった顔色に、ごめんなさい、と思った。零れそうになる涙を必死でこらえた。

うまくいかないのは、私に魅力が足りないせい。

私の脚がもっと細かったら。私の顔がもっとかわいかったら。

そして、彼があの一言を口にする。

『こっち見ないで』

半年前、受け入れられたと感じたときとは、対極にある声だった。

「これはゴマじゃないですよ」

炭酸水を運んできた店員が、ラープのじゃりじゃりの正体を教えてくれた。炒って擂り潰した米だった。

集中して、味わう。異国の料理は、ふだん摂らない素材や調味料が体の先端まで行き渡り、新たな細胞が目を覚ますような感じがする。

いま彼の舌は、私と同じ動きで辛さを避けたり味わったりしているのだろうか。

シンハーのソーダは炭酸がきつく、目を開けて飲めない。

ふ、と笑う気配に瞼を開けて、心臓が跳ねた。彼がこちらを見ている。私の視線を捉えると、彼はやわらかく目を細めた。

気づいていたのか。

彼が手を拭き、ペンと付箋を取り出した。さらさらと何か記しはじめる。

剥がし、ぐしゃっと握りつぶす。また書いて、丸める。顔を上げ、遠くに目を遣り、また書く。

もう一度ぶつかった視線は、さっきより長く絡んだ。

付箋を手に、彼が立ち上がり、トイレへ向かう。

「お会計!」

夫が声を張った。伝票が運ばれてくる。トイレから出てきた彼の手に、付箋はない。

「お手洗い行ってくるね」

声も膝も震えていた。

ふと視線を落とした先、テーブルの下に、くしゃくしゃの付箋が一つ転がっている。

洗面台の鏡の下に、それは貼ってあった。

今度同窓会とかで会ったらYesterday Once Moreを歌ってよ。

たった一行、変わらぬ筆跡。口角が上がる。

ポケットから、さっき拾ったくしゃくしゃの付箋を取り出した。

ひらいた瞬間、鼻の奥がつんとした。

息を吐き、彼の文字に顔をうずめる。目頭に熱が溜まる。もう制服姿で私をからかう彼はいない。

夫が仕事鞄と娘の習い事鞄とエコバッグを持ち、娘の手を取り、店を出て行く。

飲み屋街の湯気や煙。煤けたビルに映る外灯。笑い声。

ねえ、と私はふたりに口を開けて見せた。

「これできる?」

夫はできなかった。娘はできた。

あのときは好きすぎて緊張した。ごめん。

閉じた口のなかでもう一度、舌を縦にする。左回り。右回り。奥歯に紛れていた唐辛子が舌にのった。

著者プロフィール

-

-

一木けい

1979年福岡県生まれ。2016年「西国疾走少女」で第15回「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞。同作を収録した『1ミリの後悔もない、はずがない』が業界内外から絶賛され、華々しいデビューを飾る。他の著書に『愛を知らない』『全部ゆるせたらいいのに』『9月9日9時9分』がある。

(写真:新潮社写真部)

沖縄県の【炙る チェリチェリ】さん。『しゃもじつくね』はタレが最高、やみつき必至の歯ごたえです。『石垣牛カルビ』はあまりのおいしさにテーブルに沈黙がおりました。『シークワァーサーシャーベット』もお気に入りメニューのひとつ。とにかく居心地の好いお店です。

この記事を作った人

文/一木けい イラスト/yasuna 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部) 企画/郡司しう

-

高円寺/阿佐ヶ谷食トレンド

タイ北部の町をイメージした、アジア料理と自然派ワインを楽しむ注目ビストロ【p.i stand(ピアイ スタンド)】|東京・高円寺

-

東京都グルメラボ

旅するように巡りたい! アジア料理のオススメ店|東京

-

東京都グルメラボ

おいしくてヘルシー! いま注目の「東京モダンエスニック料理」のお店

-

東京都旅グルメ

日本の「老舗の味」を楽しみたい! 海外ゲストの受け入れ体制のある店|東京

-

大阪府グルメラボ

暑い夏に食べたい大阪のエスニック料理のオススメ店4選|大阪

-

大阪府グルメラボ

仕事帰りにビールが飲みたい! 自家醸造や海外の味が楽しめる、梅田・難波・淡路駅から近くて便利なお店5選|大阪

-

北海道グルメラボ

本当に旨い一杯が飲める! こだわりのビールを提供するオススメのお店5選|北海道

-

代々木上原食トレンド

話題のモダン・タイシーフードレストラン【thalee ling(タレーリン)】から「冬の終わりのコース」が登場|代々木上原

-

神谷町食トレンド

日本初上陸。世界が注目するイノベーティブなタイ料理で未体験の美食体験を|麻布台ヒルズ【SAAWAAN BISTRO】

-

京都駅食トレンド 連載

京都「デュシタニ京都」/【Ayatana】~ヒトサラ編集長の編集後記 第58回